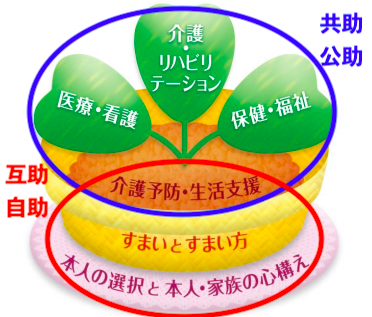

前記事では地域包括ケアシステムの必要性や内容を鉢植えを使ってまとめました。

地域包括ケアシステムとは?

今回は鉢植えを作るために必要な4つの“助”についてまとめていきます。

4つの“助”とは

- 公助(こうじょ)

- 共助(きょうじょ)

- 互助(ごじょ)

- 自助(じじょ)

前回の鉢植えに合わせてみるとこのようになります。

公助とは?

公助(こうじょ)とは、公的な助けを利用すること。

公的=行政であり、サービスの財源は税金です。

生活保護や虐待対策など、生活を最低限必要な社会福祉制度を指します。

共助とは?

共に助けると書いて共助(きょうじょ)。

医療保険や年金、介護保険などの社会保険制度のサービスを指します。

保険制度は、みんなでお金を出し合って、一定の条件で困った人を助けようとする制度。

互助とは?

お互いに助けあうで互助(ごじょ)。

ニュアンスとしては共助と似ていますね。

大きな違いは金銭授受が発生していないことです。

近隣住民や友人などお茶を飲んだり、クラブ活動をしたり、ボランティア活動などが例に挙げられます。

つまり、自主性に基づいた活動がメインになります。

地域包括ケアシステムの中で、最も強化したいのがこの互助といえます。

自助とは?

頼れるのは己のみ。自分を助けるで自助(じじょ)。

自分の健康を守るには、日頃から検診を受けたり、ジムで運動したり、食事に配慮したりなどがあります。自発的な行動が自分を救うのです。

自宅で20分、人生が変わる運動習慣 BEAT4つの“助”があってこその地域包括ケアシステム

地域包括ケアシステムでは、1人1人が4つの“助”を意識することで、2025年問題に立ち向かう構想です。

特に自助と互助の部分に注目が集まっています。近年の健康ブームは、この自助・互助に応じているように思います。

できる限り個人や地域コミュニティ内で健康を守り、保険や保障を使わずに済むことが理想と言えます。

今後大きな問題への発展が予想されるのは、認知症問題です。高齢化に伴い、認知症患者も急増します。軽度の認知症患者を地域で見守ることができれば、社会保障費の削減や高齢者の生きがい、家族負担の軽減が見込めます。

私たちにできることは何か?

基本的には「自助→互助→共助→公助」の順番で考えていきます。

まずは自助から始めましょう。日頃の生活を見直し、自分自身が生活を豊かにするために行動することが基本的なスタンス。

しかし、自分1人では限界があります。そんな時に頼りたいのが互助。

近隣住民や友人を頼ることで生活を保ちましょう。あまりにも頼りきってしまうと信頼を失ってしまう恐れもあるので注意しましょうね。

人に頼るだけではなく、頼られることは生きる喜びと言えるでしょう。

それでも、高齢社会の地域コミュニティではやはり限界があります。

共助=保険の出番です。介護保険や医療保険といった第3者による専門職のサービスを利用することができます。

ここまでの様々な社会的サービスを使っても困難なケースはあります。

最後の切り札として公助は利用します。

生活保護や虐待など、第3者の介入でも難しい問題には行政を頼ることになるでしょう。

地域包括ケアシステムを活性化させるにはあなたの力が必要になります。概要は前回の記事をご参照ください。

コメント