結論はNO。嘘です。

元の強さに戻る可能性はありますが、より強くなることはありません。

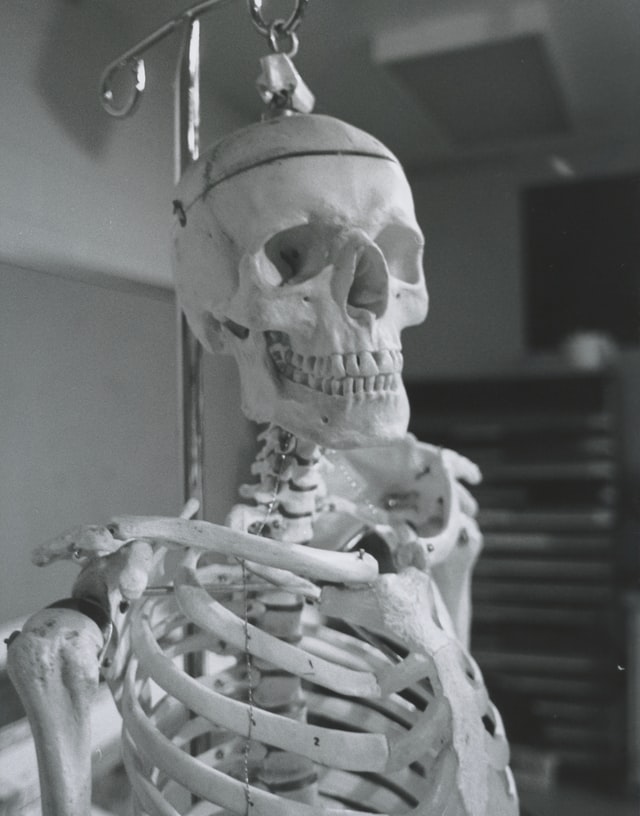

骨の修復過程で一時的に太い骨が形成されるので、それが強いと誤解された説があります。

この記事を読めば、骨折の治癒過程の真実がわかります。

ざっくり分けると3段階に分かれています。

痛い痛い【炎症期】

骨が折れると、骨の血管も壊れます。

壊れた血管からは、当然血液が漏れていきます。血液が溜まると、かたまりとなって血腫(けっしゅ)を作ります。

この血のかたまりには、新しい骨を作る細胞が含まれており、とても重要。

この炎症期は骨折に伴う腫れや熱感、猛烈な痛みを伴う時期です。

とりあえず骨と骨を繋げたい【修復期】

修復期では、仮骨(かこつ)と呼ばれる骨を作って、壊れた骨同士をとりあえず応急処置します。

炎症期で作られた血腫が徐々に骨に変化していく時期。

血腫は細胞分裂を繰り返すことで、骨の素である肉芽組織(にくがそしき)を作ります。

骨を元どおりにするには、骨だけでなく、軟骨も必要です。

骨折した部分に近いところには軟骨を、肉芽組織にミネラル成分が沈着することで膜状の骨を形成します。

仮骨はとりあえず、骨と骨を繋げる役割なので、まだまだ骨としての強度はありません。

壊れてしまった骨をなんとか繋いでいる状態です。

壊して直しての【再造成期】

再造成期では余分な骨を壊したり、必要な骨を直したりと大工さんのような細胞たちが活躍します。

血腫の部分を骨化していくので、一時的に太い骨になりますが、最終的には周りの骨と同じ太さに収まります。

ヒトのカラダの凄い所は出っ張った所は骨を壊し、凹んだ所は骨を作る機能があること。また骨に加わる力に応じてそれに適した骨のカタチを作ります。(Wolffの応変則)

ドイツの解剖学者、Julius Wolff(1836~1902年)が提唱した、“正常にせよ、異常にせよ、骨はそれに加わる力に抵抗するのに最も適した構造を発達させる”という法則。

公益財団法人日本股関節研究振興財団

ある程度固定した後は、荷重をかけることでよりもと通りに近い骨のカタチを作ることができるのです。

しかし、年齢や栄養状態なども影響してもと通りとはいかないことが多いので、骨は折らないに越したことはありません。

コメント