蜂窩織炎(ほうかしきえん)は皮膚の病気です。

蜂窩織炎=蜂巣炎(ほうそうえん)とも呼びます。

学生さんに尋ねられることも多かったので、備忘録として書き留めます。

蜂窩織炎ってどんな病気?

どんな病気?

皮膚の奥から皮下脂肪にかけて細菌感染を起こすと発症します。

皮膚の構造については後日の記事で紹介しましょう。

症状は?

赤く腫れる、赤い斑点、痛みがあります。他にも発熱や頭痛、吐き気、だるさなど全身に症状が出る場合もあります。脚に出ることが多いですが、全身のどこでも発症の可能性はあります。

初期症状としては、細菌感染による痛みと自分の免疫が細菌を攻撃する痛みが現れます。中にはリンパ節が痛み始める人も。

原因は?

感染を起こす菌はブドウ球菌やレンサ球菌が原因となることが多いです。ブドウ球菌やレンサ球菌は、誰でも鼻や口の中に持っている菌です。

ブドウ球菌にはたくさんの種類があり、普段は皮膚のバリア機能を持ちます。レンサ球菌にも種類があり、乳酸菌もその仲間の1つ。いい菌ばかりでなく、ヒトに対して毒性を持った菌が原因となります。

感染?人に移るの?

感染症と聞くと「ヒトからヒトへ感染するの?」というのが気になる現代です。

ご安心を。

蜂窩織炎の原因となる菌には、普段から触れているものが多いです。誰でも発症する可能性はありますが、ヒトからヒトへの感染はありません。

なんで感染するの?

そもそも皮膚の役割としては、菌から身も守る役割があります。しかし、その皮膚に傷があると、ガード機能も発揮できません。ひっかき傷やヤケド、水虫、床ずれなど皮膚が弱っている状態では感染しやすくなります。カラダの免疫が落ちていても、感染しやすくなります。

日頃からの睡眠や食事、適度な運動が重要っと。

海や山のレジャーでの足の傷口からの感染するケースがあります。また、災害時にもご用心を。

治療は?

怪しい症状があればすぐに医療機関に相談しましょう。蜂窩織炎は炎症を起こすので、抗菌薬などの早めの対策が必要です。我慢して動き続けることは症状を悪化させる可能性がありますので要注意です。

痛みと皮膚の腫れがあったら、すぐに医療機関へ!

皮膚があっての痛みということで、私には関係ないけど。

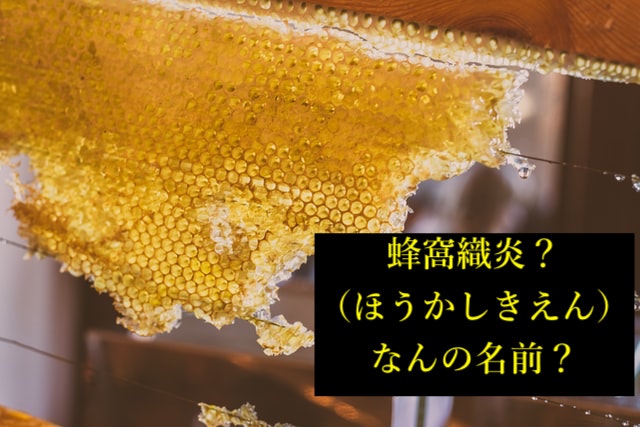

蜂窩織炎という名前の由来は?

蜂窩織炎とはなんだか聞きなれない名前ですよね?

どうしてこんな名前なのでしょうか?調べたら、意外とシンプルな理由でした。

蜂窩織炎=蜂巣炎でしたね。漢字の通りハチの巣を表しています。感染した患部を顕微鏡で覗くと、ハチの巣のように見えたそうですね。

ちなみにブドウ球菌やレンサ球菌も同様の理由です。

顕微鏡でのぞいた時の菌の形がブドウの房型だったり、鎖状に繋がっていたりしていたからその名前がついたそうです。

蜂窩織炎(ほうかしきえん)まとめ

- 皮膚の感染症

- 症状は脚に多いけど、痛み・腫れ・発熱など全身にもある

- 普段から触れている菌が原因

- ヒトからヒトへの感染は無い

- 治療は抗菌薬

- 怪しければ放置せずに医療機関へ

- おまけ:名前の由来はハチの巣

免疫が落ちている、皮膚の弱い高齢者には特に発生率が高くなります。早期の対応が吉なのでご確認ください。

コメント