“地域包括ケアシステム”って聞いたことはあるでしょうか?

今回の新型コロナウイルスでも軽症者は自宅やホテル療養など、医療を受けられない場面が出てきております。

近い将来、認知症や一般的な病気でも同様の事が起こりうる可能性があるのです。

これを回避しようとするのが“地域包括ケアシステム”

この制度の構築には専門職の努力はもちろんですが、それ以上に一人一人の理解と協力が不可欠になります。少しでも知ってもらいたいと思い、まとめました。

- この記事でわかること

- 地域包括ケアシステムの必要性

- 地域包括ケアシステムの要素

- 私たちができること

2025年問題とは?“地域包括ケアシステム”の必要性について

厚生労働省によると、日本国民の約4人に1人が65歳以上になっている。(約3000万人)

2025年問題とは、団塊世代が後期高齢者である75歳以上になる年に生じる医療崩壊への懸念。

医療の発達により、寿命が伸びていることは多くの人が知っていることでしょう。団塊世代と呼ばれる70歳代の人口(800万人)から計算すれば、この未来は確実にやってきます。

団塊(だんかい)世代とは、1947〜1949年(昭和22〜24年)に生まれの人。第2次世界大戦後のベビーブームとして生まれた世代を指します。

高齢者が増えるということは、医療や介護のニーズが高まります。少子化も同時進行しているので、高齢者をフォローすることができなくなる可能性があります。

65歳以上の人口は、2042年の3900万人がピークで迎え、その後も75歳以上の高齢者の割合が増加し続けていく見通しです。参考:厚生労働省ホームページ

このように医療や介護職だけではまかないきれない未来が目前にあり、国は地域住民のコミュニティ野中で高齢者を支えていこうと進めているのが「地域包括ケアシステム」です。

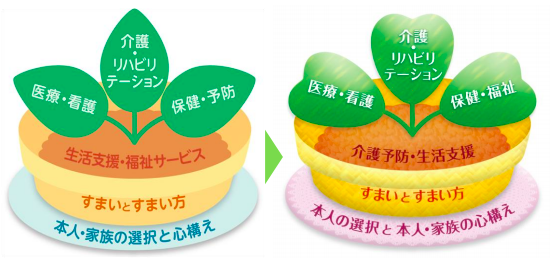

地域包括ケアシステムのシンボル「植木鉢」

地域包括ケアシステムの話をするとき、よく出てくるのがこの植木鉢。

専門職種によるサービスを表す3枚の「葉」

地域住民によって進める介護予防・生活支援は生活基盤を表す「土」

人が生活するためには環境が必要なので、すまいとすまい方を表す「鉢」

これら全てを理解し、各個人が受け入れることで成り立つことから「皿」で表されています。

当初は予防は専門職に託されていましたが、専門職の関わりを受けながら日常生活の中で予防に取り組む方針が変更されました。

(医療・看護)(介護・リハビリ)(保健・福祉)を表す葉

医師や看護師、理学療法士、保健師など各分野の専門職が提供するサービスを表しています。

どんな時代であろうとも専門職の活躍は必要不可欠です。

病気になったら医療を受ける。今まででは当たり前のこと。

しかし、今回の新型コロナウイルスのように需要と供給のバランスが崩れることにより、当たり前ではなくなる可能性があります。

病気になった時に医療を受けられるかどうか、という「命の選択」という最悪の事態は避けなければなりません。

超高齢化社会に向け、ますますの発展の願いも込めて、イラストでは植物の葉になっています。

過去記事→理学療法士とは?

(介護予防・生活支援)を表す土

専門的なサービスを受ける支えとして、地域住民の日頃からの介護予防や生活支援です。

従来では介護予防や生活支援に、理学療法士や介護士が関わってしましたが、この部分を地域住民に担ってもらうのが目的です。

地域のコミュニティは中学校区(30分以内)で想定されています。

地域住民間で取り組む健康サロンや住民同士の声かけなど、自主性と主体性が求められます。

予防や支援が充実したコミュニティが構成されれば、専門サービス機能(葉)の負担を緩和し、大きく成長できることでしょう。

(すまい・すまい方)を表す鉢

人が生活するには「すまい」が必要です。

どんなにサービスが充実していても、安全な「すまい」が無ければ受けられません。

「すまい方」とあるのは、自分の家だけが「すまい」ではないと言う事。

近年では高齢者向けの「サービス付き高齢者住宅」と言う暮らし方もあります。

「サービス付き高齢者向け住宅」は、2011年10月に「高齢者住まい法」が改正され誕生した、高齢者が安心して暮らしていけるようなサービスを提供するバリアフリー構造の賃貸住宅です。

LIFUL看護より引用

施設入所と聞くとネガティブなイメージを持つ方もまだ多くいますが、「サービス付き高齢者住宅」などはアパートとほぼ同じ生活ができます。

これからの時代は、カラダの状況に応じて、「すまいやすまい方」を考える必要がありそうですね。

(本人の選択と本人・家族の心構え)を表す皿

最終的に決定するには本人(または家族)です。

どのような生活を送りたいか、専門サービスが必要なのか、地域住民との関わりを持つかなど選択をしなければなりません。

歳は誰しも平等に取るものですから、将来に向けて生活を考え、受け入れいくことが必要です。

私たちができる事

全国民ができる事は「予防」と「知識」をつける事です。

新型コロナウイルスでも同様ですが、まずは予防策を取ることが最優先となります。

できる限り、医療などの専門サービスに頼りきりにならないように自己防衛をすること。ただ体調を崩してしまったら、自己解決はせずに適切に医療機関を受診しましょうね。

予防策としては日々の食事や運動、生活習慣など多岐に渡ります。もう一度見直してみましょう。

また「知識」として、近隣に助けを求めている人が増えていることも知っていただきたい事実です。障害や病気を抱えながら生活している人は数多くいます。

プライバシーにも敏感になっている現代ではありますが、いつもより広い視野を持っていただけると幸いです。

コメント